先日、2018年の酷暑が始まるころ、「東京国立博物館」で開催されている特別展「縄文-1万年の美の鼓動(縄文展)」へ行ってきました。縄文時代は、約1万5,000年前(紀元前131世紀頃)から約2,300年前(紀元前4世紀頃)という長い期間、実に1万年近く続いた時代です。北海道から沖縄まで、東西3,000kmの列島に広がっていった、縄文の美について、一度に観ることができる展示会です。

縄文展の見どころ

特別展「縄文-1万年の美の鼓動」(縄文展)

縄文時代の遺跡は、これまでに9万件を超える数が確認されていますが、数多ある縄文時代の出土品のなかでも国宝はたったの6件しかありません。

本展示では、造形の極みともいえるこの6件すべてが、初めて勢ぞろいするのです。

ほとんどの方が、教科書で見たことあるような縄文土器・土偶がまさに目の前にあるのです!

国宝土偶 中空土偶

北海道函館市 著保内野遺跡出土

北海道・函館市蔵

(函館市縄文文化交流センター保管)

写真:小川忠博頭部から足先まで中空で薄手に形作られた体や全身を飾る精緻な文様は、熟練した土器作りの技術を巧みに応用したものといわれている。

全身が現存する中空土偶のなかで最大を誇り、北海道唯一の国宝でもある。国宝土偶 仮面の女神

長野県茅野市 中ッ原遺跡出土

長野・茅野市蔵(茅野市尖石縄文考古館保管)

※展示期間:7月31日(火)~9月2日(日)顔の表現が仮面をつけたような土偶は一般に仮面土偶という。なかでも一際大きく優美な本例は、「仮面の女神」と呼ばれている。

墓と考えられる土抗群の一つから出土した「仮面の女神」は、死者への鎮魂と再生を祈るために埋納されたと考えられている。国宝土偶 縄文の女神

山形県舟形町 西ノ前遺跡出土

山形県蔵(山形県立博物館保管)「八頭身美人」と評され、堂々たる正面観と先鋭的な印象を与える側面観との差異が際立ち、現代美術に匹敵する造形美ともいわれる。

他方、顔を表さず性表現を抑えることで、その神秘性を高める工夫を凝らしている。国宝土偶 合掌土偶

青森県八戸市 風張1遺跡出土

青森・八戸市蔵

(八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館保管)縄文時代の土偶のなかには当時の人びとの思いを端的に伝えるしぐさや行為を象ったものがしばしば見られる。本例は膝を立てて座り、胸の前で両手を合わせるその姿から、「合掌土偶」と呼ばれ、祈りの姿そのものとも評されている。国宝土偶 縄文のビーナス

長野県茅野市 棚畑遺跡出土

長野・茅野市蔵(茅野市尖石縄文考古館保管)

※展示期間:7月31日(火)~9月2日(日)「縄文のビーナス」の名にふさわしい力強くも柔らかな曲線美は、縄文時代の人びとの女性美の理想を表したかのよう。

土偶は安産や子孫繁栄を祈るために作られたと考えられているが、まさにその祈りを体現したかのような土偶である。国宝火焔型土器

新潟県十日町市 笹山遺跡出土

新潟・十日町市蔵(十日町市博物館保管)

写真:小川忠博縄文時代にもっとも数多く作られた道具のひとつが縄文土器。そのなかでも圧倒的な存在感を示し、土器本来の役割が煮炊きの道具であったことを忘れさせるほどの造形美を誇るのが火焔型土器である。

特に、火焔型土器は各地で同じようなものが出土されていますが、なぜ新潟県十日町市のものが国宝となっているのでしょうか?

これについても、ちゃんと説明してくれています。

国宝となるには、そのものが古くて珍しいだけではだめで、詳細な調査過程の記録、文化的背景の考察などち密な資料の積み重ねによって、その存在意義が証明されていくようで、しっかりとした調査結果によって、「国宝」として指定されているのです。

縄文時代のカゴも残っていた!

縄文時代の遺物は焼き物しか残っていないと思っている方って、多いのではないでしょうか。

実は、木の皮で編んだカゴが残っているのです。しかも、中には「クルミ」も入っていたのです!

縄文時代の人々も、腰にカゴをぶら下げて、ドングリやクルミといった種子を拾って歩いていたようで、とても1万年以上の光景とは思えないですね。

重要文化財

木製編籠 縄文ポシェット青森県青森市 三内丸山遺跡出土

青森県教育委員会蔵(縄文時遊館保管)

写真:小川忠博

素材の特性を生かして作られた、美しさと温かみを感じさせる一品。 編物製品は丈夫で軽く扱いやすいため、さまざまな生活の場面で用いられた。 発見された時、中にはクルミが残っていた。

縄文時代に目を向けた人たち

近年、縄文時代がブームとなっています。現代に忘れられてしまったロハスな生活が良いのでしょうか。

今、多くの研究者が縄文時代の遺物に美を見出していますが、昭和の時代には等閑視されていたそうです。

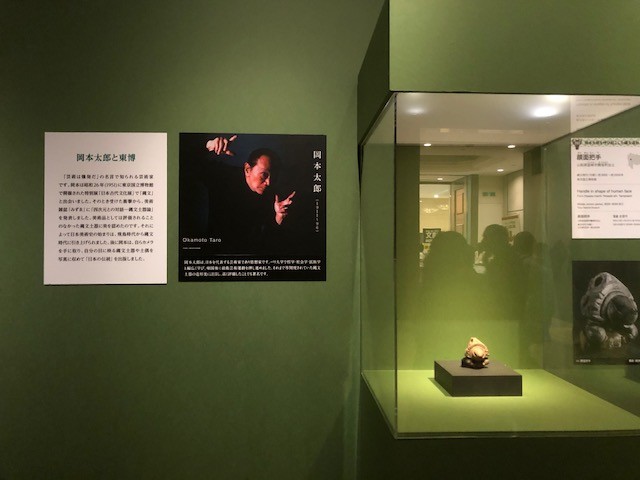

昭和26年、当時の東京国立博物館で開催されていた特別展「日本古代文化展」で初めて縄文に触れ、衝撃を受けた岡本太郎は、「四次元との対話 縄文土器論」を発表し、それまで美術品として評価されることのなかった縄文土器に美を認めたと言われています。これによって、それまで日本美術史の始まりは飛鳥時代であったのですが、縄文まで引き上げられ、まさに歴史を動かしたと言えます。

岡本太郎と縄文

また、民藝運動の創始者で日本民藝館の創設者である柳宗悦は、染色工芸家・芹沢銈介から土偶の寄贈を受けています。柳宗悦は、初めてこの岩偶をみた時「民藝館の全ての蔵品をこの一個に換えても良い」と激賞したと言われています。土偶をゲットした時の、柳宗悦のはしゃぎっぷりがうかがえます。

岩偶

岩手県岩泉町袰綿出土

東京・日本民藝館蔵

本展の面白いところは、縄文時代の土器にばかりフォーカスするのではなく、その背景や文化人と縄文の関係についても展示している点です。

岡本太郎、柳宗悦の他、川端康成も出てきますよ!

本展は他会場へは巡回いたしませんので、必ず期間内に観に行くことをお勧めします。

開催概要

開催期間 2018年7月3日(火)~9月2日(日)

開館時間 9:30~17:00

- ※金曜・土曜は午後9時まで、日曜および7月16日(月・祝)は午後6時まで

- ※入館は閉館の30分前まで

休館日

- 月曜日(ただし7月16日[月・祝]、8月13日[月]は開館)、7月17日(火)

〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9

お問合せ 03-5777-8600(ハローダイヤル)

東京国立博物館ウェブサイト http://www.tnm.jp/

[ 交通案内 ]

JR上野駅公園口、鶯谷駅南口より徒歩10分

東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、東京メトロ千代田線根津駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分

コメントを残す